LO STUDIO È PUBBLICATO SU NATURE ASTRONOMY

Grazie ad Alma è stato possibile individuare per la prima volta l’orbita della compagna di π1 Gruis, una gigante rossa Agb a 530 anni luce di distanza. La stella, enorme e soggetta a episodi di variabilità, rendeva difficile individuarla. L’orbita scoperta è inaspettatamente quasi circolare, suggerendo che i modelli potrebbero aver sottostimato la rapidità con cui l’orbita dei compagni tende a diventare circolare

Spesso le stelle preferiscono vivere in coppia. Tuttavia, le loro compagne, soprattutto quelle molto vicine, possono influenzarne profondamente l’evoluzione attraverso interazioni mareali e altri processi che favoriscono la perdita di massa. Sebbene compagne stellari siano state osservate attorno a giovani stelle, stelle in sequenza principale, giganti rosse e oggetti compatti, le prove osservative dirette della presenza di compagne ravvicinate attorno alle stelle del ramo asintotico delle giganti (Agb) sono risultate finora alquanto sfuggenti.

Finora, appunto. In un articolo recentemente pubblicato su Nature Astronomy, un team internazionale di scienziati è riuscito a osservare l’orbita della compagna di π1 Gruis (nota anche come Pi1 Gruis o Pi One Gru), sfruttando l’eccellente potere risolutivo dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma).

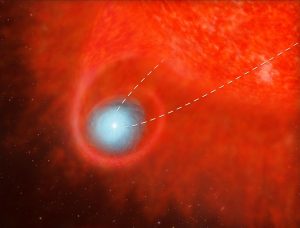

Impressione artistica di una stella che orbita molto vicina a una gigante rossa, così vicina da ritrovarsi all’interno dell’atmosfera della gigante rossa. Mentre attraversa la sua atmosfera, la stella raccoglie materiale dalla gigante rossa, che si deposita formando un disco attorno a essa. Crediti: Nasa, Esa e A. Feild (StScI).

Pi1 Gruis è una gigante rossa a 530 anni luce dalla Terra, che da tempo rappresenta un bel mistero per gli astronomi. Classificata come stella Agb, un tempo era simile al Sole, ma ora è anziana, ormai prossima al termine della sua vita. Espandendosi e raffreddandosi, ha raggiunto dimensioni oltre 400 volte quelle del Sole e si è trasformata in una gigante rossa.

Queste stelle possono creare nuovi elementi, risentire di pulsazioni che durano da giorni ad anni e perdere gran parte della loro massa – espellendo una quantità di materiale equivalente alla massa terrestre in un periodo di quattro anni – prima di terminare la loro esistenza come nebulose planetarie.

Pi1 Gruis brilla con una luminosità migliaia di volte superiore a quella del Sole, e questo rende estremamente difficile individuare eventuali compagne molto vicine: la stella le sovrasta facilmente con la sua intensa emissione e presenta inoltre variazioni di luminosità nel tempo, complicando ulteriormente le osservazioni.

«Un elemento fondamentale per comprendere l’orbita della compagna è conoscere la massa della stella Agb. Il nostro team ha contribuito a definirla con maggiore precisione, sfruttando la luminosità osservata della stella e le sue caratteristiche di pulsazione per individuare il modello stellare più adatto», spiega Yoshiya Mori, dottorando in astrofisica alla Monash University. «La ricerca è particolarmente interessante perché la presenza di una compagna molto vicina potrebbe influenzare ulteriormente i già complessi processi che si verificano attorno a queste stelle».

Nonostante precedenti previsioni suggerissero un’orbita ellittica per la stella compagna, la ricerca ha rilevato un’orbita quasi perfettamente circolare. Questo risultato indica che l’evoluzione dell’orbita procede più rapidamente di quanto si pensasse, suggerendo la necessità di rivedere e aggiornare i modelli attuali delle fasi finali di vita delle giganti con compagne.

Anche il Sole un giorno attraverserà una fase simile. «Comprendere come si comportano i compagni molto vicini in queste condizioni ci aiuta a prevedere meglio cosa accadrà ai pianeti attorno al Sole e come i vicini influenzeranno l’evoluzione della stella gigante stessa», afferma Mats Esseldeurs della Ku Leuven, responsabile del progetto.

In conclusione, lo studio suggerisce che i modelli potrebbero aver sottostimato la rapidità con cui l’orbita dei compagni (stelle e pianeti) tende a diventare circolare. I risultati evidenziano inoltre le potenzialità dell’interferometria (sub)millimetrica multi-epoca nel rilevare il moto kepleriano dei compagni vicini alle stelle giganti, aprendo nuove prospettive per comprendere più a fondo la fisica delle interazioni mareali e l’evoluzione dei sistemi binari.

Per saperne di più:

- Leggi su Nature Astronomy l’articolo “Evidence for the Keplerian orbit of a close companion around a giant star” di Mats Esseldeurs, Leen Decin, Joris De Ridder, Yoshiya Mori, Amanda I. Karakas, Jolien Malfait, Taíssa Danilovich, Stéphane Mathis, Anita M. S. Richards, Raghvendra Sahai, Jeremy Yates, Marie Van de Sande, Maarten Baes, Alain Baudry, Jan Bolte, Thomas Ceulemans, Frederik De Ceuster, Ileyk El Mellah, Sandra Etoka, Carl Gottlieb, Fabrice Herpin, Pierre Kervella, Camille Landri, Louise Marinho, Iain McDonald, Karl Menten, Tom Millar, Zara Osborn, Bannawit Pimpanuwat, John Plane, Daniel J. Price, Lionel Siess, Owen Vermeulen e Ka Tat Wong

Fonte:

Media Inaf – Il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica, apubblicato il 19/11/2025 su www.media.inaf.it

Licenza per il riutilizzo del testo: CC BY-NC-SA 4.0 DEED https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it