LO STUDIO È PUBBLICATO SU ASTRONOMY & ASTROPHYSICS

I dati del telescopio spaziale Gaia dell’Agenzia spaziale europea rivelano che la nostra galassia è attraversata da un’onda gigante che dal centro si propaga verso l’esterno. Con i commenti della prima autrice, Eloisa Poggio, ricercatrice all’Inaf di Torino

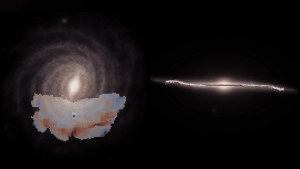

Questa immagine è composta da due parti. Sinistra: è raffigurata una vista dall’alto di una galassia a spirale. Presenta un rigonfiamento centrale luminoso con diversi bracci a spirale che si irradiano verso l’esterno. Sulla parte inferiore della galassia è sovrapposta una visualizzazione dei dati, con colori che vanno dal blu al rosso. Un’etichetta con la scritta “Sole” indica una posizione specifica all’interno di questa sovrapposizione. Destra: viene presentata una vista di profilo della stessa galassia a spirale. Essa rivela il disco sottile della galassia e il rigonfiamento centrale dal lato. Punti colorati sono sparsi lungo il disco, e rappresentano gli stessi dati della sovrapposizione sul lato sinistro. Crediti: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)

Da circa un secolo sappiamo che le stelle della nostra galassia ruotano attorno al suo centro e Gaia ne ha misurato la velocità e i moti propri. La Via Lattea ha infatti una forma a spirale, con un rigonfiamento al centro e un disco più sottile che si estende verso l’esterno, e nel quale le stelle si muovono in maniera abbastanza coerente e ordinata. Dagli anni ’50, inoltre, sappiamo che il disco della Via Lattea è deformato, e nel 2020 Gaia ha scoperto che questo disco oscilla nel tempo, con un movimento simile a quello di una trottola. Le ultime analisi, pubblicate oggi in un articolo a guida Inaf su Astronomy and Astrophysics, mostrano infine che una grande onda agita il movimento delle stelle nella nostra galassia su distanze di decine di migliaia di anni luce dal Sole. Come un sasso lanciato in uno stagno, che crea onde che si propagano verso l’esterno, questa onda galattica di stelle si estende su gran parte del disco esterno della Via Lattea.

L’inaspettata increspatura galattica è illustrata nella figura qui sopra. Nell’immagine le posizioni delle migliaia di stelle che attraversa sono mostrate in rosso e blu, sovrapposte alle mappe della Via Lattea di Gaia. A sinistra, la nostra galassia è vista dall’alto. A destra, vediamo invece una sezione verticale della galassia e osserviamo l’onda di lato. Da questa prospettiva si vede più chiaramente che il lato “sinistro” della galassia si curva verso l’alto e il lato “destro” si curva verso il basso (questa è la curvatura del disco). L’onda appena scoperta è indicata in rosso e blu: nelle aree rosse, le stelle si trovano sopra il disco curvato della galassia, mentre nelle aree blu le stelle si trovano sotto.

Studiare la Via Lattea vivendoci dentro ha sempre aggiunto un grado di difficoltà non trascurabile, come se dovessimo descrivere e disegnare la nostra casa vivendoci dentro, e senza mai avere la possibilità di uscire e guardarla dall’esterno. Nessun veicolo spaziale può viaggiare oltre la nostra galassia, né potrà farlo in futuro, ma la visione straordinariamente accurata di Gaia – in tutte e tre le direzioni spaziali e nelle tre velocità rispetto a noi (che si avvicinano e si allontanano da noi e attraverso il cielo) – consente agli scienziati di realizzare mappe come quelle mostrate in figura.

Da queste mappe possiamo vedere che l’onda si estende su una porzione enorme del disco galattico, influenzando le stelle che si trovano ad almeno 30-65mila anni luce di distanza dal centro della galassia (la Via Lattea ha un diametro di circa 100mila anni luce).

«Ciò che rende tutto questo ancora più interessante è la nostra capacità, grazie a Gaia, di misurare anche i moti delle stelle all’interno del disco galattico», dice Eloisa Poggio, astronoma dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e prima autrice dello studio. «La parte intrigante non è solo l’aspetto visivo della struttura ondulatoria nello spazio 3D, ma anche il suo comportamento ondulatorio quando analizziamo i movimenti delle stelle al suo interno».

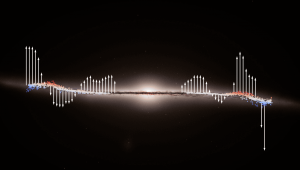

I movimenti delle stelle sono resi espliciti dalle frecce bianche nella seconda immagine della Via Lattea vista di profilo, e da cui si nota che l’andamento ondulatorio dei movimenti verticali (rappresentati dalle frecce appunto) è leggermente spostato orizzontalmente rispetto al modello ondulatorio formato dalle posizioni verticali delle stelle (indicate dai colori rosso/blu).

L’immagine presenta uno sfondo scuro con una sottile linea orizzontale luminosa che attraversa il centro: si tratta del disco della nostra galassia. Sopra e sotto questa linea, numerose frecce bianche puntano verso l’alto e verso il basso. Queste frecce hanno lunghezze diverse e sono distribuite uniformemente lungo la linea. Sparsi tra le frecce ci sono piccoli punti rossi e blu. L’immagine rappresenta una visualizzazione di dati astronomici, che illustra le posizioni e i movimenti delle stelle nella nostra galassia. Crediti: Esa/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)

«Questo comportamento osservato è coerente con ciò che ci aspetteremmo da un’onda», spiega Poggio. Pensate quindi a un’onda eseguita dalla tifoseria in uno stadio. Dato che le scale temporali galattiche sono molto più lunghe delle nostre, immaginate di vedere questa onda “congelata” nel tempo, proprio come osserviamo la Via Lattea. Alcuni individui sarebbero in piedi, altri si sarebbero seduti in seguito al passaggio dell’onda e altri ancora si preparerebbero ad alzarsi (all’avvicinarsi dell’onda).

Continuando con l’analogia, le persone in piedi corrispondono alle regioni colorate in rosso nelle nostre mappe frontali e laterali; invece, considerando i movimenti, gli individui con i maggiori movimenti verticali positivi (rappresentati dalle frecce bianche più grandi che puntano verso l’alto) sono quelli che stanno appena iniziando ad alzarsi, davanti all’onda in arrivo. Gli autori dello studio sono riusciti a individuare questo sorprendente movimento studiando le posizioni e i movimenti dettagliati delle giovani stelle giganti e delle stelle cefeidi: stelle che variano di luminosità in modo prevedibile e che possono essere osservate con telescopi come Gaia su grandi distanze.

Poiché le giovani stelle giganti e le Cefeidi si muovono con l’onda, gli scienziati pensano che anche il gas nel disco possa partecipare a questa increspatura su larga scala. È possibile che le giovani stelle conservino la memoria delle informazioni sull’onda dal gas stesso, da cui sono nate. Gli scienziati non conoscono l’origine di queste scosse galattiche. Una possibile spiegazione potrebbe essere una collisione passata con una galassia nana, ma è necessario approfondire le ricerche. La grande onda potrebbe anche essere correlata a un movimento ondulatorio su scala minore osservato a 500 anni luce dal Sole e che si estende per oltre novemila anni luce, la cosiddetta onda di Radcliffe.

«Tuttavia, l’onda di Radcliffe è un filamento molto più piccolo e si trova in una porzione diversa del disco della galassia rispetto all’onda studiata nel nostro lavoro (molto più vicina al Sole rispetto alla grande onda)», precisa Poggio. «Le due onde potrebbero essere correlate o meno. Ecco perché vorremmo approfondire la ricerca».

La quarta release di dati di Gaia, prevista per dicembre 2026, includerà posizioni e movimenti ancora più precisi delle stelle della Via Lattea, comprese le stelle variabili come le Cefeidi, con le quali potranno essere realizzate mappe ancora più accurate. Grazie a queste, dicono i ricercatori, i movimenti delle stelle potranno essere ricostruiti ancora più precisamente.

Fonte: press release Esa

Per saperne di più:

- Leggi su Astronomy and Astrophysics l’articolo “The great wave. Evidence of a large-scale vertical corrugation propagating outwards in the Galactic disc“, di Eloisa Poggio, S. Khanna, R. Drimmel, E. Zari, E. D’Onghia, M. G. Lattanzi, P. A. Palicio, A. Recio-Blanco e L. Thulasidharan

Media Inaf– Il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica, a pubblicato il 30/09/2025

Licenza per il riutilizzo del testo: CC BY-NC-SA 4.0 DEED https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it