ALL’ORIGINE DELL’EVENTO DI ONDE GRAVITAZIONALI GW 231123

Una serie di simulazioni di magnetoidrodinamica relativistica, guidate dagli astrofisici del Flatiron Institute, hanno rivelato che i campi magnetici sono i responsabili della formazione dei buchi neri protagonisti dell’evento Gw 231123, osservato dalla collaborazione Ligo-Virgo-Kagra nel 2023, le cui masse cadono in un intervallo precedentemente ritenuto quasi impossibile. Lo studio su ApJ Letters

Un’immagine statica presa da una simulazione al computer della formazione e dell’evoluzione di un buco nero. Crediti: Ore Gottlieb/Simons Foundation

Nel 2023, gli astronomi hanno rivelato una fusione di buchi neri senza precedenti, a una distanza di circa 7 miliardi di anni luce. I due oggetti protagonisti della fusione erano enormi – uno di 103 masse solari e l’altro di 137 – e in rapida rotazione. Fondendosi, hanno prodotto un buco nero di massa pari a 225 volte quella del Sole, mentre le circa 15 masse solari rimanenti sono state emesse sotto forma di energia, dando origine all’evento di onde gravitazionali Gw 231123, osservato dalla collaborazione Ligo-Virgo-Kagra. All’epoca, le masse straordinarie e le rotazioni estreme coinvolte nell’evento hanno lasciato perplessi gli astronomi: buchi neri di questo tipo non avrebbero dovuto esistere.

Ora gli astronomi del Center for Computational Astrophysics (Cca) del Flatiron Institute e i loro colleghi hanno finalmente capito come questi buchi neri potrebbero essersi formati e scontrati. Servendosi di simulazioni che ripercorrono l’evoluzione del sistema – dalla vita delle stelle progenitrici dei buchi neri, fino alla loro morte – hanno individuato il tassello mancante che gli studi precedenti avevano trascurato: i campi magnetici.

«Nessuno ha considerato questi sistemi come abbiamo fatto noi; in precedenza, gli astronomi hanno semplicemente preso una scorciatoia e trascurato i campi magnetici», afferma Ore Gottlieb, astrofisico del Cca e autore principale del nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters. «Ma una volta considerati i campi magnetici, è possibile spiegare le origini di questo evento unico».

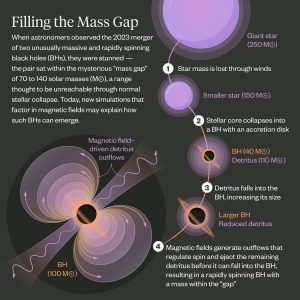

All’epoca, gli astronomi non sono riusciti a comprendere come potessero esistere buchi neri così massicci e in rapida rotazione. Quando le stelle molto massicce giungono al termine della loro vita, molte collassano ed esplodono come supernove, lasciando dietro di sé un buco nero. Tuttavia, se la stella rientra in un determinato intervallo di massa, si verifica un tipo speciale di esplosione. Questa supernova, chiamata supernova a instabilità di coppia, è così violenta da annientare completamente la stella, senza lasciare alcun residuo dietro di sé.

«Come risultato di queste supernove, non ci aspettiamo che si formino buchi neri con una massa compresa tra circa 70 e 140 volte quella del Sole», afferma Gottlieb. «Perciò è stato sconcertante osservare buchi neri con masse comprese in questo intervallo».

I buchi neri in questo intervallo di massa possono formarsi indirettamente, quando due buchi neri meno massicci si fondono per crearne uno più grande, ma nel caso di Gw 231123 gli scienziati avevano sempre ritenuto questa eventualità alquanto rara. La fusione di buchi neri è un evento estremamente caotico che spesso riduce o interrompe la rotazione del buco nero risultante. I buchi neri di Gw 231123 erano i più veloci mai osservati da Ligo, trascinando lo spaziotempo intorno a loro a velocità prossime a quella della luce. Due buchi neri di quelle dimensioni e con una rotazione così elevata sono estremamente improbabili, perciò gli astronomi hanno ipotizzato che dovesse esserci un altro meccanismo all’opera.

Infografica a cura di Lucy Reading-Ikkanda/Simons Foundation

Gottlieb e i suoi collaboratori hanno condotto la loro ricerca in due fasi. Innanzitutto hanno simulato una stella gigante con una massa 250 volte superiore a quella del Sole, durante la fase della sua vita trascorsa nella cosiddetta sequenza principale, dal momento in cui inizia a bruciare idrogeno fino a quando lo esaurisce e collassa in una supernova. Quando una stella così massiccia raggiunge la fase di supernova, ha consumato così tanto combustibile da ridursi a solo 150 volte la massa del Sole, abbastanza grande da lasciare dietro di sé un buco nero.

Una seconda serie di simulazioni più complesse, che hanno tenuto conto dei campi magnetici, ha affrontato le conseguenze della supernova. Il modello è partito dai resti della supernova, una nube di materiale stellare residuo intrecciato con campi magnetici e un buco nero al suo centro. In precedenza, si ipotizzava che l’intera massa della nube sarebbe caduta nel buco nero appena nato, rendendo la massa finale del buco nero pressoché uguale a quella della stella massiccia. Ma le simulazioni hanno mostrato qualcosa di diverso.

Dopo che una stella non rotante collassa in un buco nero, la nube di detriti residui cade rapidamente al suo interno. Tuttavia, se la stella iniziale ruotava rapidamente, questa nube forma un disco rotante che accelera progressivamente la rotazione del buco nero man mano che il materiale cade nel suo abisso. Se sono presenti campi magnetici, questi esercitano una pressione sul disco di detriti, sufficiente a espellere parte del materiale dal buco nero a velocità prossime a quella della luce.

Questi flussi in uscita riducono in ultima analisi la maggior parte del materiale nel disco che alimenta il buco nero. Più i campi magnetici sono intensi, più pronunciato è questo effetto. In casi estremi, con campi magnetici molto forti, fino a metà della massa originale della stella può essere espulsa dal disco del buco nero.

Nelle simulazioni, i campi magnetici hanno così portato alla formazione di un buco nero la cui massa rientra nel cosiddetto gap di massa.

Infografica sull’evento di fusione fra buchi neri Gw 231123. Crediti: Simona J. Miller/Caltech (trad. it. di Ego-Virgo)

I risultati suggeriscono una connessione tra la massa di un buco nero e la sua velocità di rotazione. Campi magnetici forti possono rallentare un buco nero e portare via parte della massa stellare, dando origine a buchi neri più leggeri e più lenti. Al contrario, campi più deboli permettono la formazione di buchi neri più massicci e più veloci. Questo indica che i buchi neri potrebbero seguire un modello che lega insieme la loro massa e la loro rotazione. Sebbene gli astronomi non conoscano altri sistemi di buchi neri su cui testare questa connessione osservativamente, sperano che future rilevazioni possano individuare sistemi simili in grado di confermarla.

«Abbiamo scoperto che la rotazione e i campi magnetici possono cambiare radicalmente l’evoluzione post-collasso della stella, rendendo la massa del buco nero potenzialmente molto più bassa rispetto alla massa totale della stella che collassa», conclude Gottlieb.

Le simulazioni mostrano inoltre che la formazione di questi buchi neri può generare esplosioni di raggi gamma, potenzialmente osservabili. La ricerca di queste tracce di raggi gamma potrebbe contribuire a confermare il processo di formazione proposto e a rivelare quanto siano comuni questi buchi neri massicci nell’universo. In definitiva, se questa connessione venisse confermata, aiuterebbe gli astronomi a ottenere una comprensione più profonda della fisica fondamentale dei buchi neri.

Per saperne di più:

- Leggi su The Astrophysical Journal Letters l’articolo “Spinning into the Gap: Direct-horizon Collapse as the Origin of GW231123 from End-to-end General-relativistic Magnetohydrodynamic Simulations” di Ore Gottlieb, Brian D. Metzger, Danat Issa, Sean E. Li, Mathieu Renzo e Maximiliano Isi

Fonte:

Media Inaf – Il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica, apubblicato il 17/11/2025 su www.media.inaf.it

Licenza per il riutilizzo del testo: CC BY-NC-SA 4.0 DEED https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it