È IL PRINCIPALE SITO CANDIDATO PER LE MISSIONI ARTEMIS

L’impatto che ha prodotto il cratere più grande sulla Luna, il Polo Sud-Aitken, è ben diverso da come si è sempre immaginato. Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature, l’asteroide che l’ha generato sarebbe arrivato in modo obliquo da nord, scavando dall’oceano di magma lunare materiali radioattivi ora presenti su un lato del cratere

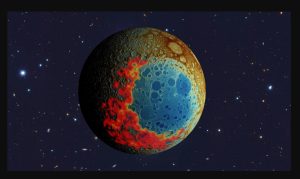

Il bacino da impatto South Pole-Aitken sul lato nascosto della Luna si è formato in seguito a un impatto verso sud (verso il fondo dell’immagine). Il bacino presenta un manto di ejecta radioattivi ricco di “Kreep” su un lato (rosso brillante), contenente materiale scavato dall’oceano di magma lunare. Gli astronauti della missione Artemis atterreranno all’interno di questo materiale all’estremità sud del bacino (in basso nell’immagine). Crediti: Jeff Andrews-Hanna/University of Arizona/NASA/NAOJ

Quando gli astronauti, tra qualche anno, nell’ambito del programma Artemis della Nasa, atterreranno vicino al polo sud della Luna, molto probabilmente si troveranno sul bordo del più grande cratere da impatto del nostro satellite, il bacino Polo Sud-Aitken. E poseranno i piedi su un terreno ricco di torio e materiali radioattivi eiettati dall’impatto: a dirlo è uno studio pubblicato la scorsa settimana su Nature che racconta uno spaccato di vita fondamentale del nostro satellite.

Circa 4,3 miliardi di anni fa, quando il Sistema solare era ancora nelle sue prime fasi, un enorme asteroide si schiantò sul lato lontano della Luna, creando un gigantesco cratere noto come bacino Polo Sud-Aitken. Questo antico bacino rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la nostra comprensione dell’evoluzione della Luna, poiché si è formato durante la prima epoca pre-nectariana della storia lunare (da 4,5 a 3,9 miliardi di anni), è stato scavato più in profondità di qualsiasi altro bacino da impatto conosciuto e si trova sul lato nascosto della Luna, di cui si sa meno rispetto al lato visibile, molto più liscio e che ha fatto da sfondo agli sbarchi Apollo negli anni ’60 e ’70.

Questo cratere da impatto è il più grande di tutta la superficie della Luna, e ha una forma oblunga che si estende per più di 1900 chilometri da nord a sud e 1600 chilometri da est a ovest, probabilmente il risultato di un impatto obliquo piuttosto che frontale. Confrontando la sua forma con altri grandi bacini da impatto nel Sistema solare, infatti, gli autori dello studio hanno scoperto che i bordi si assottigliano nella direzione sud, assumendo una forma simile a una lacrima o a un avocado. Un dato che rovescia la convinzione (finora comune) che il cratere sia stato formato da un asteroide proveniente dalla direzione meridionale. Secondo le analisi presentate, dato che la parte più stretta del bacino è verso sud, l’impatto deve necessariamente provenire da nord.

Ma non è solo una questione di forma. Se l’impatto è avvenuto come sospettano gli autori, la parte meridionale del bacino dovrebbe essere ricoperta da uno strato spesso di materiale scavato dall’interno lunare a seguito dell’impatto, mentre la parte settentrionale non dovrebbe.

«Ciò significa che le missioni Artemis atterreranno sul bordo meridionale del bacino», spiega Jeffrey Andrews-Hanna, ricercatore presso il Lunar and Planetary Laboratory dell’Università dell’Arizona e primo autore dell’articolo, «il posto migliore per studiare il bacino d’impatto più grande e antico della Luna, dove la maggior parte dell’eiezione, materiale proveniente dalle profondità dell’interno lunare, dovrebbe essere accumulata».

E da cosa è composta questa eiezione? Per avanzare delle ipotesi, bisogna fare una piccola digressione sulla storia geologica del nostro satellite. La crosta lunare è molto più spessa sul suo lato lontano che su quello vicino alla Terra, un’asimmetria che ancora oggi rende perplessi gli scienziati. Questa asimmetria ha influenzato tutti gli aspetti dell’evoluzione lunare, comprese le ultime fasi dell’oceano di magma che ricopriva l’intera superficie. Man mano che quell’oceano di magma cristallizzava, i minerali pesanti affondavano per costituire il mantello lunare, mentre i minerali più leggeri galleggiavano per formare la crosta. Tuttavia, alcuni elementi vennero esclusi dal mantello solido e dalla crosta e si concentrarono piuttosto nei liquidi residui dell’oceano di magma.

Quegli elementi “residui” includevano potassio, elementi delle terre rare e fosforo, collettivamente chiamati “Kreep” – dove la ‘K’ sta per potassio, la ‘P’ per fosforo e le tre lettere al centro per terre rare (Rare Earth Elements, in inglese). Per qualche ragione, tutto il materiale ricco di Kreep e gli elementi che producono calore si sono concentrati sul lato a noi vicino della Luna, facendolo riscaldare e generando un intenso vulcanismo che ha formato le pianure vulcaniche che compongono il volto familiare della Luna che vediamo dalla Terra. Come e perché questo processo sia avvenuto rimane però un mistero. L’ipotesi avanzata da Andrews-Hanna e coautori è che, man mano che la crosta si addensava dal lato lontano, l’oceano di magma sottostante sia stato spremuto verso i lati, come quando si schiaccia un tubetto di dentifricio, finché la maggior parte non è finita sul lato vicino.

Ora, il nuovo studio ha mostrato un’asimmetria inaspettata intorno al bacino che supporta esattamente questo scenario: il mantello di eiezione sul suo lato occidentale è ricco di torio radioattivo, mentre non lo è quello sul fianco orientale.

«Il nostro studio mostra che la distribuzione e la composizione di questi materiali corrispondono alle predizioni che otteniamo modellando le fasi ultime dell’evoluzione dell’oceano di magma», dice Andrews-Hanna. «Gli ultimi residui dell’oceano di magma lunare sono finiti sul lato vicino, dove vediamo le concentrazioni più elevate di elementi radioattivi. Ma, in un tempo più antico, uno strato sottile e discontinuo di oceano di magma doveva esistere sotto alcune regioni del lato lontano, spiegando l’eiezione radioattiva su un lato del bacino di impatto Polo Sud-Aitken».

Se davvero gli astronauti della missione Artemis poseranno i piedi sui bordi di questo cratere, potranno raccogliere campioni del tutto unici e fondamentali per ricostruire questa delicata fase di formazione del nostro satellite, rivelando forse scenari non ancora immaginati.

Per saperne di più:

- Leggi su Nature l’articolo “Southward impact excavated magma ocean at the lunar South Pole–Aitken basin“, di Jeffrey C. Andrews-Hanna, William F. Bottke, Adrien Broquet, Alexander J. Evans, Gabriel Gowman, Brandon C. Johnson, James T. Keane, Janette N. Levin, Ananya Mallik, Simone Marchi, Samantha A. Moruzzi, Arkadeep Roy e Shigeru Wakita

Fonte:

Media Inaf – Il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica, pubblicato il 13/10/2025

Licenza per il riutilizzo del testo: CC BY-NC-SA 4.0 DEED https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it